面影を残す城跡地を巡る

田原城の跡地にて建てられた巴江神社。

周辺が堀となっており、当時の面影が残されている。

城内の形状が巴形から入江が出ている形状から巴江という名が付いたと昔教えてもらった記憶がある。

中心の桜門。

門の両側に植えられたイチョウの木は秋になると黄色く色付き、また違った趣を楽しめる。

訪問日は6月のため、まだまだ色付くのは先になりそうだ。

門の両脇はお堀であり、枡池と袖池がある。

当時は城の周辺をぐるりと水堀や池で囲まれており、海に面しており浮城のような佇まいだったのかもしれない。

写真は枡池。こちらの池には境内へ通じる道となっており、ゆったりと池周辺を眺めることができる。

桜門を入っていくと、左手に併設している田原博物館がある。

復興された二の丸など石垣造りであり、昔の城の面影が感じられる。

反対側から見た桜門。塀や狭間も復元されている。本丸は復元されていないもののお城が好きな方はそれなりに満足ができる場所ではないだろうか。

向こう側に見える田原民俗資料館があり、その隣に田原中部小学校が建っている。

小学校はコンクリート塀で囲まれているのでなく、昔ながら土塀の造りとなっている。当時は藩校があり、田原藩や田原城との結びつきからこのような造りとなっているのかもしれない。

博物館入口を裏手から見た状態。

例年では紫陽花が咲いているだろうが、時期が遅かったのか暑さなのかあまり咲いていなかった。

正月などは地元の人で賑わっていたが、最近ではあまり正月に訪れたことがない。

訪れた際は人はおらず閑散としていた。

左手には手水舎がある。

年月は経っているが作りとしては非常に綺麗である。手を清めておこう。

本丸があったであろう場所はすっかりと神社となっている。

戸田氏から始まり、戦乱期を経て三宅氏へと藩主が代わっている。

海もあり山もある風光明媚な田原市であるが、辺境の地である当時の田原藩では1万2000石とそこまで大きな規模ではなかった。

明治の廃藩置県後に廃城となって現在に至っている。

田原藩と渡辺崋山の歴史を触れる

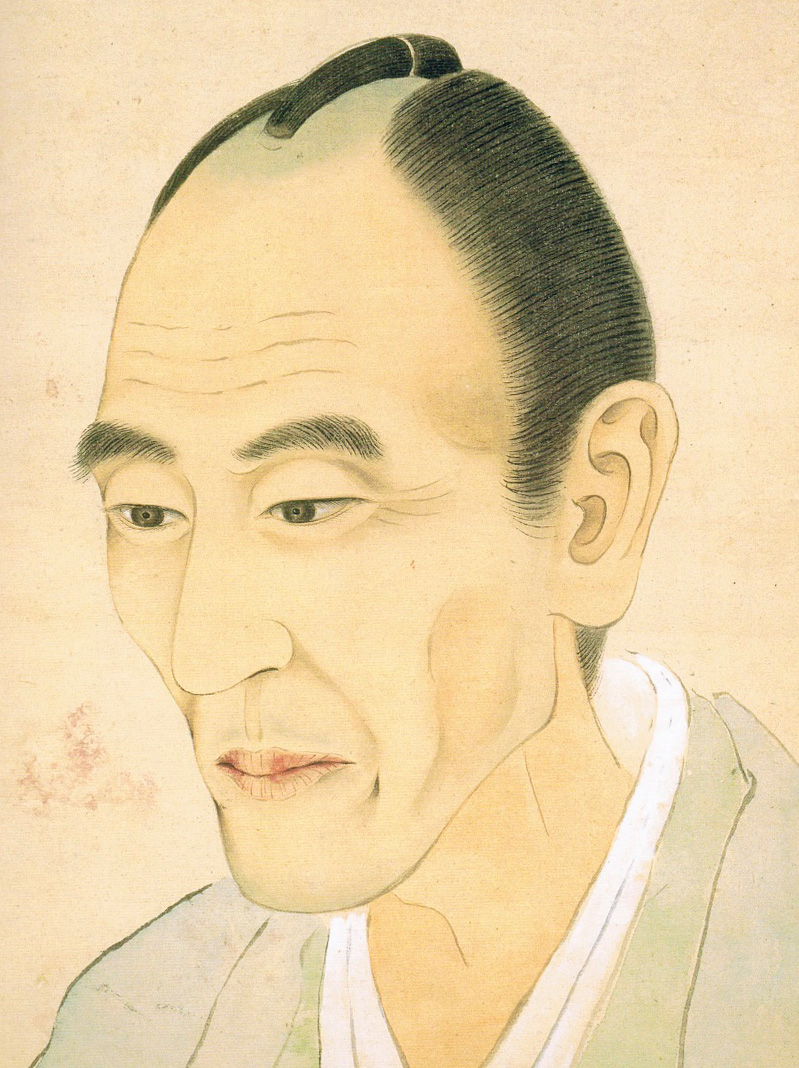

そういえば、田原の偉人となると渡辺崋山(1793年~1841年)が有名であろう。

崋山は田原藩家老であり、画家としても名を残している。

田原藩家老時代は飢饉対策に奔走していたそうな。

また崋山が生きた幕末は外国船が往来していた時代。

幕府は往来する外国船に対して異国船打払令を発令していた。そんな中で崋山は鎖国を貫く幕府に対して異を唱えていた。

しかし幕府に対しての書が見つかり、捕らえられてしまう。

結果としては田原にある自宅に蟄居となるも、最終的には自ら切腹してしまう。

その後は開国であったり明治維新であったりと時代が変遷していった。

ギリギリ明治時代を生きていたら崋山はどう思っていたのだろうか。

また画家として有名な崋山には多くの門弟がおり、その中でも椿椿山(1801年~1854年)は花鳥画に優れ、度々「何でも鑑定団」に作品が出てくるほど有名である。

崋山の死後、困窮する崋山家族を見るために、椿山は崋山の息子である渡辺小崋(1835年~1887年)を弟子にする。

小崋の幼い頃に崋山は亡くなり、小崋は父の弟子である椿山に画を学ぶ。そして小崋は後世に多くの門弟を輩出し、国際博覧会に画を出品したり、明治宮殿の杉戸絵制作の担当となるなど活躍をしている。

父から子へ、またその中で父の弟子が師となり子へ画業を授け後世に名を遺すというのは何とも感慨深いものを感じる。

アクセス情報

博物館駐車場があります。年始や祭事には混む場合があります。

コメント